FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

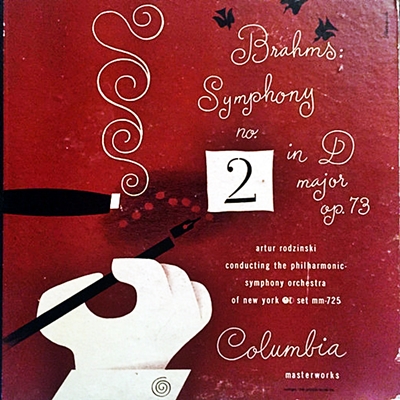

ブラームス:交響曲第2番 ニ長調, 作品73(Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73)

アルトゥール・ロジンスキ指揮:ニューヨーク・フィルハーモニック 1946年10月14日録音(Artur Rodzinski:New York Philharmonic Recorded on October 14, 1946)をダウンロード

- Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [1.Allegro non troppo]

- Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [2.Adagio non troppo]

- Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [3.Allegretto grazioso (quasi andantino)]

- Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [4.Allegro con spirito]

ブラームスの「田園交響曲」

ブラームスが最初の交響曲を作曲するのに20年以上も時間を費やしたのは有名な話ですが、それに続く第2番の交響曲はその一年後、実質的には3ヶ月あまりで完成したと言われています。ブラームスにとってベートーベンの影がいかに大きかったかをこれまた物語るエピソードです。

第2番はブラームスの「田園交響曲」と呼ばれることもあります。それは明るいのびやかな雰囲気がベートーベンの6番を思わせるものがあるかです。

ただ、この作品はこれ単独で聞くとあまり違和感を感じないでのですが、同時代の他の作品と聞き比べるとかなり古めかしい装いをまとっています。この10年後にはマーラーが登場して第1番の交響曲を発表することを考えると、ブラームスの古典派回帰の思いが伝わってきます。

オケの編成を見ても昔ながらの二管編成ですから、マーラーとの隔絶ぶりはハッキリしています。

とは言え、最終楽章の圧倒的なフィナーレを聞くと、ちらりと後期ロマン派の顔がのぞいているように思うのは私だけでしょうか。

- 第1楽章 Allegro non troppo:冒頭に低弦が奏する音型が全曲を統一する基本動機となっている。静かに消えゆくコーダは「沈みゆく太陽が崇高でしかも真剣な光を投げかける楽しい風景」と表現されることもあります。

- 第2楽章 Adagio non troppo - L'istesso tempo,ma grazioso:冒頭の物憂げなチェロの歌がこの楽章を特徴づけています。

- 第3楽章 Allegretto grazioso (Quasi andantino) - Presto ma non assai - Tempo I:間奏曲とスケルツォが合体したような構成になっています。

- 第4楽章 Allegro con spirito:驀進するコーダに向けて音楽が盛り上がっていきます。もうブラームスを退屈男とは言わせない!と言う雰囲気です。

ロジンスキーという男は妥協を許さない存在です。

ロジンスキーは1943年にニューヨーク・フィルの音楽監督というポジションを手に入れながらも、コンサート・マスターも含めて「血の粛清」を行ったために1947年に首になっています。

しかし、ニューヨークを首になったあと、すぐにシカゴ響の音楽監督に就任しています。

普通なら、ニューヨークでの経験をもとに多少は学ぶのでしょうが、シカゴでも厳しい練習と楽員のリストラを行うのは変わらず、そのためにメンバーとの衝突もたびたびでした。

嘘か本当かははっきりしませんが、ロジンスキー自身も身の危険を感じて拳銃を忍ばせてリハーサルに臨んだといううわさも伝えられています。

そして、シカゴでも音楽的な妥協を許さなかったために最初の年から膨大な赤字を出して、わずか1年で首になっています。

とにかく、ロジンスキーという男は音楽面においては絶対に妥協を許さない存在だったのです。

ところが、そんなロジンスキーがシカゴを追われたときにシカゴ・トリビューンのキャシディが擁護したというエピソードが残っています。こちらは「噂」ではなくて「事実」です。

シカゴ・トリビューンのクラウディア・キャシディというのは伝説的な批評家で、シカゴで活動した指揮者のほとんどが彼女の激烈な酷評によって血祭りになっています。

そのもっとも手酷い洗礼を受けたのがクーベリックであり、シカゴに客演したショルティもかなり痛い目に遭っています。ですから、ショルティがシカゴの音楽監督を依頼されたときには、このキャシディがすでに引退していることを確認してから受諾したという話も伝わっているほどです。当然のことながら小澤が初めてシカゴ響に客演した時にも彼女は小澤をこき下ろしています。

そんなキャシディが珍しくも擁護する側にまわったのがロジンスキーだったのです。

お互いにトラブル・メーカーとしてのシンパシーがあったのかもしれませんが、もう一人攻撃の矛先が鈍かったのがフリッツ・ライナーだと知れば、彼女のスタンスも見えてこようかというものです。そして、そのことは同時にロジンスキーという指揮者のスタンスも見えてくるのです。

おそらく、キャシディがロジンスキーやライナーを高く評価したのは、音楽の構造を精緻に分析する力と、その分析した音楽の形を現実のものにするためには一切の妥協を許さない姿勢だったはずです。

私がロジンスキーの録音をそれなりに意識してはじめて聞いたのはチャイコフスキーの交響曲でした。

その時に、「不思議」な演奏だと思いながら、トスカニーニでもないし、セルやライナーでもない、やはり「ロジンスキー」という男ならではの「熱い音楽」があると思ったものでした。

そして、この「熱さ」ゆえにでしょうか、ロジンスキーのことを「彼はウエストミンスターにかなりの数の録音を遺しており、ディテールやニュアンスにこだわるよりは、スピード感や色彩感を優先させつつ、いわゆる爆演系の指揮を行なったことがうかがわれる。」などと書かれたりするのでしょう。

私はチャイコフスキーの録音が「爆演系」とは思いませんが、「ディテールやニュアンスにこだわるよりは、スピード感や色彩感を優先」しているというのはその通りだと思いました。

しかし、何でもかんでも「スピード感や色彩感を優先」していたのでは、あのキャシディが擁護するはずはないのです。

その事は、ショルティが彼女を恐れたことからして容易に察せられます。(ショルティファンの人ごめんなさい)

そうではなくて、ロジンスキーは、その音楽に「スピード感や色彩感」が重要だと思えばその様に造形しますし、逆に「ディテールやニュアンス」が大切だと思えばその様に造形するのです。

ですからロジンスキーの録音を幅広く聞いていけば、彼が「爆演系の指揮者」などではないことは誰もがわかるはずです。もっとも、そういうレッテル張りは一昔前にはやった「B級クラシック」などのなせることです。そういう「目新しさ」を売りにした「批評」によって、シェルヘンやジルヴェストリなんかも同じようなレッテルを張られたものでした。

ロジンスキーが強く求めたのは大袈裟な身振りは一切排して、表現の振幅を可能な限り小さくし、その狭い振幅の中におさめられているディテールやニュアンスの多様さ描き切ることでした。

ですから、ロジンスキーの音楽はその微妙なディテールやニュアンスが正確に再生できるかどうかによって、その評価は大きく変わってしまうような気がするのです。もしも、再生装置にその力がなければ、そう言う細部がノッペリと塗りつぶされてしまいますから、スタイリッシュであってもどこかモノトーンのつまらない演奏と聞こえるでしょう。

逆に、その部分がきちんと再生できれば、とりわけ弱音部おける微妙な光と影の交錯のような物が聞き取れるならばそれは実に魅力的な音楽となります。そして、彼がそのような絶妙なバランスを求めたがために、ニューヨークでもシカゴでも楽員に対して苛烈なリハーサルを課したのかもわかろうかというものです。

さらにもう一つ付け加えておけば、シカゴを追われた後に活動の拠点をヨーロッパに移し、さらにはウエストミンスターでの録音に臨んでは、アメリカ時代のような苛烈さは次第に後退していっているように聞こえます。

まあ、人間が丸くなったのか、もうこれ以上食い扶持を失うわけにはいかなかったのかはわかりませんが、それは否定できない事実のようです。

まあ、それはそれで面白い演奏ではありますが・・・。

妄言多謝!!m(_ _)m