FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

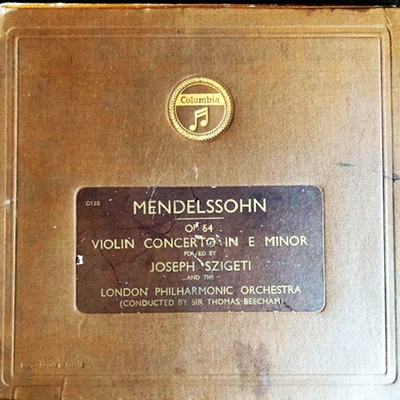

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調, Op.64(Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64)

(Vn)ヨーゼフ・シゲティ:トーマス・ビーチャム指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1933年録音(Joseph Szigeti:(Con)Sir Thomas Beecham London Philharmonic Orchestra Recoreded on 1933)をダウンロード

- Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [1.Allegro molto appassionato]

- Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [2.Andante]

- Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [3.Allegretto non troppo - Allegro molto vivace]

ロマン派協奏曲の代表選手

メンデルスゾーンが常任指揮者として活躍していたゲバントハウス管弦楽団のコンサートマスターであったフェルディナント・ダヴィットのために作曲された作品です。ダヴィッドはメンデルスゾーンの親しい友人でもあったので、演奏者としての立場から積極的に助言を行い、何と6年という歳月をかけて完成させた作品です。

この二人の共同作業が、今までに例を見ないような、まさにロマン派協奏曲の代表選手とも呼ぶべき名作を生み出す原動力となりました。

この作品は、聞けばすぐに分かるように独奏ヴァイオリンがもてる限りの技巧を披露するにはピッタリの作品となっています。かつてサラサーテがブラームスのコンチェルトの素晴らしさを認めながらも「アダージョでオーボエが全曲で唯一の旋律を聴衆に聴かしているときにヴァイオリンを手にしてぼんやりと立っているほど、私が無趣味だと思うかね?」と語ったのとは対照的です。

通常であれば、オケによる露払いの後に登場する独奏楽器が、ここでは冒頭から登場します。おまけにその登場の仕方が、クラシック音楽ファンでなくとも知っているというあの有名なメロディをひっさげて登場し、その後もほとんど休みなしと言うぐらいに出ずっぱりで独奏ヴァイオリンの魅力をふりまき続けるのですから、ソリストとしては十分に満足できる作品となっています。。

しかし、これだけでは、当時たくさん作られた凡百のヴィルツォーゾ協奏曲と変わるところがありません。

この作品の素晴らしいのは、その様な技巧を十分に誇示しながら、決して内容が空疎な音楽になっていないことです。これぞロマン派と喝采をおくりたくなるような「匂い立つような香り」はその様なヴィルツォーゾ協奏曲からはついぞ聞くことのできないものでした。また、全体の構成も、技巧の限りを尽くす第1楽章、叙情的で甘いメロディが支配する第2楽章、そしてファンファーレによって目覚めたように活発な音楽が展開される第3楽章というように非常に分かりやすくできています。

確かに、ベートーベンやブラームスの作品と比べればいささか見劣りはするかもしれませんが、内容と技巧のバランスを勘案すればもっと高く評価されていい作品だと思います。

若き日のシゲティってすごい

ずいぶん前に、シゲティが1928年に録音したブラームスの録音を取り上げました。その時にも似たようなことを書いたのですが、このメンデルスゾーンのコンチェルトでも同じことを書かざるを得ません。

1933年の録音ですから「化石時代」の録音みたいなもなので止しにしてほしいと言われそうです。しかし、28年のブラームスよりも録音状態は良好です。こちらこそ、これをブラインドで聞かせて「モノラル録音期のLPレコードです」と言っても怪しむ人はあまりいないでしょう。

特に、SP盤の時代には難しかったオーケストラの録音もかなり良好で、シゲティのソロは尊重しつつも、ビーチャムらしい風格にあふれた響きが十分に刻み込まれています。

ですから、シゲティのヴァイオリンに関しては何の不満もありません。

いまだ衰えを見せないどころか、シゲティにとっての絶頂期はこの時代であったということを納得させるような演奏です。

シゲティといえば、かつては「神格化」と言っていいほどに高く評価されたものです。

しかし、そういう一般的な評価から少しばかり離れて己の耳に素直になれば、、ヴァイオリニストとして技術的な欠陥は明らかでした。

そして、そういう声が少しずつ広まってくると「技術的には欠陥があるが精神性が高い」などと言われたものでした。

しかし、さらに素直な耳で聞けば、そういう紋切り型の評価には従い難く、今度は逆に「シゲティは下手すぎる」という真逆の評価が多数を占めていくようになりました。

この辺のことは書き出すときりがないのですが、一つ言えることは、ここで聞けるような第二次大戦以前の録音に関してはそういう技術的欠陥云々の話は全く関係がないということです。

もちろん、作品に対する真摯な向き合い方は若い頃も年を取ってからも違いはありません。

そして、そういう音楽への向き合い方は疑いもないものですから、技術的な衰えが明らかになっていく時期でも、他のヴァイオリニストにはない魅力があったことも確かです。

しかし、できることなら、そういうエクスキューズをつける必要ない若いころの作品は、いくら化石時代の録音であっても忘れたくないものです。