FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

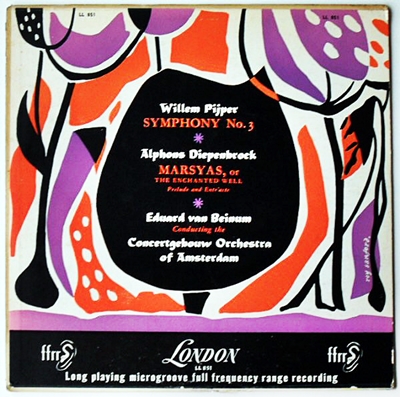

ウィレム・ペイペル:交響曲第3番

エドゥアルド・ヴァン・ベイヌム指揮 (P)クリフォード・カーゾン アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1953年5月19日~6月1日録音をダウンロード

非常識なまでの巨大編成が雄叫びを上げて驀進する

「Willem Pijper」なんて作曲家は私の視野には全く入っていない存在で、あれこれ調べて「ウィレム・ペイペル」もしくは「ウィレム・ペイパー」と日本語読みするらしいことくらいは分かりました。

さらにGoogleさんで調べてみると、マーラーなどの後期ロマン派の影響のもとに作曲をはじめ、交響曲も3曲残しているようです。

しかしながら、最初は作曲だけでは食っていけなかったようで、新聞や定期刊行物に音楽のレビューやエッセイを書いていたようで、やがては音楽評論家としての活動がもう一つの柱となっていったようです。

いわゆる「二足のわらじ」という奴ですね。

そして、晩年は(と言っても52歳という早世でした)ロッテルダム音楽院で教育活動に尽力したようです。

さて、ここで紹介している交響曲第3番ですが、いわゆる「交響曲」という概念には余りあてはまらないようです。もちろん、単一楽章の交響曲というのはシベリウスの第7番のような例もあるのですが、あれは交響曲という本来は多楽章の音楽をギュッと1楽章に凝縮した雰囲気は聞き手には十分伝わってきました。

しかし、このペイペルの作品からはその様な凝縮感は伝わってきません。まあ言ってみれば、作曲家本人が交響曲とタイトルをつけているのだから交響曲なんでしょう、と言う感じです。

それでは、それは聞いてみてもそれほど面白くない音楽なのかと言えば、それが全くそうではなくて、実に面白いのです。

あくまでもこれは私自身の感想ですが、最初はバルトークの「管弦楽のための協奏曲」を思い出させるような雰囲気で始まります。もちろん、この交響曲は1926年に作曲されていますから順番から言えばこちらの方が先なのですが、つまりは、どこか分かりやすくなったバルトークという雰囲気があるのです。

ところが、その音楽がしだいに肥大化していき、はてさてどこまで肥大化するのやらと言う感じになっていきます。その肥大化は明らかにマーラーを超えていて、プロコフィエフのスキタイ組曲「アラとロリー」を思い起こさせます。なるほど楽器編成を確認すると、4管編成にテナーサックス、テノールホルン、ハープ2台、マンドリン、ピアノ4手を用いるという非常識なまでの巨大編成なのですが、それら全てが雄叫びを上げて驀進するのですから面白くないはずがありません。

そして、そのブッチャキ・サウンドが頂点に達した地点で唐突に音楽は終わるのです。

まるで狐にバカされたようです。

わずか10数分の音楽ですが、まだまだこの世の中には面白い音楽が潜んでいるものだと感心させられました。

作品が持っている魅力を最大限に引き出している

「ウィレム・ペイペル」とか「アルフォンス・ディーペンブロック」という、今まで聞いたこともなかった作曲家の作品の演奏と言うことになると、このベイヌム&コンセルトヘボウによる演奏について良いとか悪いとか、さらにはその演奏の特徴などと言うことは一切語ることは出来ません。

当たり前の話ですが、そう言うものは比較する対象とその作品に対するある程度の理解があって初めて成立するものだからです。

しかし、それを前提としながらも、少なくとも二つのことは指摘できるかと思います。

まず一つめは、彼らはこういうマイナーな作品をレーベルからの要請で仕方なく演奏したのではなく、おそらくは彼らの方が積極的に要請をして渋るレーベル側を押しきったのだろうと言うことです。

当然のことですが、こういう作品を収録したレコードが売れるとは思えませんから。何しろ、60年代にクレンペラーがブルックナーの6番を録音したいと申し出たときにプロデュサーのレッグは「そんなレコードが売れると思うのか」と言って一度は却下したというエピソードが伝えられているくらいなのですから、それが「ウィレム・ペイペル」とか「アルフォンス・ディーペンブロック」ならば、尚更と言うことです。

オランダという国には昔から強力な「自国第一主義」というものがあります。

コンセルトヘボウの音楽監督は長くオランダ出身の指揮者がつとめるのが慣例でした。また、オランダの指揮者は自国の作曲家を積極的に紹介することに意欲を示しました。その典型が自らも作曲家だったオッテルローでしょうが、ベイヌムもこういう録音を残しているのはそう言う伝統を汲んだものだったのでしょう。

ですから、ここではコンセルヘボウの豊かな響きを最大限に駆使して、それらの作品が持っている魅力を最大限に引き出していることは間違いないでしょう。

そして、二つめは、どう考えてもそれほど売れるとは思えない録音だったと思うのですが、Deccaの録音陣は一切の手抜きをすることなく、この時代のレベルとしては最も優れたクオリティでベイヌム&コンセルヘボウの響きを捉えていることです。

おそらく、この時代のコンセルトヘボウがいかに優れたオーケストラであったかを知る上でも、これは一度は聞いておいて損はない録音です。

そして、それは同時にオーディオが趣味の王様だった50年代という時代の幸福を思い出させてくれる録音でもあります。