FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

プロコフィエフ:「鋼鉄の歩み」

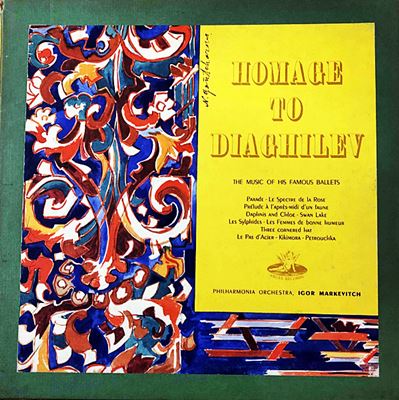

イーゴリ・マルケヴィチ指揮:フィルハーモニア管弦楽団 1954年4月27日&29日録音(ディアギレフへのオマージュ)をダウンロード

- Sergei Prokofiev:Les Pas D"Acier,op.41bis [1.Entry of the People]

- Sergei Prokofiev:Les Pas D"Acier,op.41bis [2.The Officials]

- Sergei Prokofiev:Les Pas D"Acier,op.41bis [3.The Sailor and the Factory-worker]

- Sergei Prokofiev:Les Pas D"Acier,op.41bis [4.The Factory]

「ソ連」をテーマにした作品

「鋼鉄の歩み」というタイトルを見たときはソ連に帰還してからの作品かと思ったのですが、考えてみればソ連時代にディアギレフからの依頼で作曲などするはずがありません。もうとっくの昔にディアギレフは亡くなっていますからね。(^^;

しかしながら、私が思わずそう言う「勘違い」をしてしまうのにもそれなりの理由があって、ディアギレフの依頼は当時の「ソ連」をテーマにしたバレエ音楽を作ることだったのです。

まあ、プロコフィエフにすれば不本意だったかもしれませんが、依頼したディアギレフにしてみれば、当時のバレエ・リュスで話題になっていたような「フランス6人組」のような音楽はプロコフィエフには書けないと判断されたからです。しかし、逆に、世界最初の「社会主義国家」であった「ソ連」をテーマにした作品ならば今までにない目新しさがあり、そしてロシア出身のプロコフィエフならばその期待にこたえる作品が書けると見込んだのです。

バレエの台本の作成にはプロコフィエフ自身も参加し、当時のソビエト連邦で進行しつつあった工業化に焦点をあてて、舞台にはハンマーや斧を振るう労働者を登場させるというストーリーを提案しました。そして、その提案をディアギレフも承認して書かれたのがこのバレエ「鋼鉄の歩み」でした。

バレエは以下の2場から成り立っています。

- 第1場:革命による帝政ロシアの崩壊。

- 第2場:社会主義国家の建設。

初演は1927年6月7日にパリのサラ・ベルナール劇場で行われたのですが、すでにこの時期にこのようなテーマで作品を書いたという事実は、その後のプロコフィエフのソ連へのの帰還を予想させるものだったのかもしれません。

初演に対しては、革命によってロシアを追われた亡命ロシア人の反対が予想されたのですが、目立った騒ぎも起こらず、作品も好意的に受け入れられました。そして、この作品はアメリカでもストコフスキーの指揮で上演され、そこでもそれほどの騒動は起こらず、逆に当時アメリカに亡命していたプロコフィエフはその舞台を見て、社会主義の赤い旗が靡くのを見て喜びを感じたと伝えられています。

ですから、彼のソ連への帰還は起こるべくして起こったものだったのかもしれません。

なお、その後プロコフィエフはこのバレエ音楽から難曲かを選び出して「組曲」を作っています。

- 登場人物の紹介

- 人民委員、兵士と市民

- 船員と働く女

- 工場

ディアギレフへのオマージュ

マルケヴィッチを見いだしたのは世界的な興行師だったディアギレフでした。二人の出会いは1928年の事で、その年の夏にたまたまディアギレフの秘書がマルケヴィッチの母と知合いになり、彼女の息子が若い頃のレオニード・マシーン(ロシア・バレエ団中期のダンサー兼振付師)とそっくりなことに驚いたのがきっかけでした。

それを聞いたディアギレフはパリでこの少年と出会い、その音楽的天分にすっかり惚れ込んでしまい、さらには「同性愛者」でもあったディアギレフはマルケヴィッチその人にも惚れ込んでしまうのです。

マルケヴィッチ自身は「同性愛者」ではなかったようですが、後に「彼は私に世界全体をくれようとした。彼の寛大さは限度を知らなかった。ディアギレフは倒錯者ではなかった。むしろ感情を重んじる人物だった。たしかに彼の愛情には肉欲的な側面があったけれども、たぶんそれは彼にとって必要悪だったのだろう。」と言っているように、父性愛的な感情を持ってディアギレフと接していたようです。

そして、マルケヴィッチは彼の支援を得て作曲家として才能を伸ばし、その後は指揮者として世界的な名声を獲得していく礎を築いてくれたのでした。

ですから、1954年にディアギレフの没後25年を記念して「ディアギレフへのオマージュ」というアルバムをEMIが制作しようとしたときに、指揮者としてマルケヴィッチが起用されたのは当然のことでした。

このアルバムの制作を提案したのは、当時米EMI社長だったダリオ・ソリアの夫人ドール・ソリアでした。そのためかEMIとしても思いっきり気合いを入れて、異例ともいえるほどの豪華なアルバムに仕上げています。

なにしろそのアルバムのライナーノートは36ページに及ぶ豪華冊子であり、指揮者マルケヴィッチだけでなく、ロシア・バレエ団の舞台写真や衣裳デザイン画、関係者のポートレート等が多数掲載されていました。

このアルバムに収録された作品は以下の通りであり、演奏は全てマルケヴィッチ指揮によるフィルハーモニア管でした。

- サティ:「パラード」

- ウェーバー:「舞踏への勧誘(ベルリオーズ編、バレエとしては「薔薇の精」というタイトル)」

- ドビュッシー:「牧神の午後への前奏曲」

- ラヴェル:「ダフニスとクロエ」第2組曲

- チャイコフスキー:「白鳥の湖」組曲

- ショパン:「レ・シルフィード」よりマズルカ(ダグラス編)

- スカルラッティ:「上機嫌な貴婦人(トマシーニ編)」

- ファリャ:「三角帽子」より「粉屋の踊り「隣人の踊り」「最後の踊り」

- プロコフィエフ:「鋼鉄の歩み」

- リャードフ:「キキモラ」

- ストラヴィンスキー:「ペトルーシュカ」より3つの踊り

そして、おそらくこの時代こそがフィルハーモニア管の全盛期だったでしょう。それは、1952年にフルトヴェングラーが録音した「トリスタンとイゾルデ」を聞けば誰もが納得することでしょう。

録音という行為にどうしても信頼感がもてなかったフルトヴェングラーも、このトリスタンの録音によってその可能性に確信を持ったとも言われています。実際、フルトヴェングラーは自らの録音の中ではこれを「ベスト」だと言い切っています。

その信頼を勝ち得た要因の大きな部分をフィルハーモニア管の機能がになっていたことは疑いがないのです。

それ故に、このアルバムに収められた録音は全盛期にあったフィルハーモニア管と、やる気100%のマルケヴィッチの入魂の指揮によって成し遂げられた演奏となっています。

ただし、そのマルケヴィッチの方向性は何処までも明晰さを追求したものすから、その様な音楽には馴染めないという人がいてもそれは否定しません。

そう言えば、マルケヴィッチは作品のテンポ設定を考えるための大前提として、その作品に含まれるもっとも短い音価の音符が明瞭に聞き取れることが必須条件だと語っていました。つまり、作品を演奏するときには、どのような小さな音符であっても蔑ろにしてはいけないと言うことを宣言したわけです。

そして、マルケヴィッチの凄いところは、その様な宣言を一つの理想論として掲げたのではなくて、まさに実際にの演奏においても徹底的に要求し続けたのです。そして、その要求にこの時代のフィルハーモニア管は完璧にこたえきっているように聞こえます。

しかしながら、そのスタンス故に彼のリハーサルは過酷を極め、結果として一つのポストに長く座り続けることが出来ない人でした。

マルケヴィッチは1959年にフィルハーモニア管と「胡桃割り人形」の組曲と「ロメオとジュリエット」を録音しているのですが、その録音がEMIでの最後の録音となってしまい、フォルハーモニア管との縁も切れてしまいました。

おそらくはフィルハーモニア管がもう言う過酷な要求にうんざりしてしまったのでしょう。

さらに言えば、フォルハーモニア管はクレンペラーの時代になっていささか下り気味になっていたことも一つの要因になっていたのかもしれません。そんな事を書けば、クレンペラーファンの人にはお叱りを受けるかもしれないのですが、彼は偉大な男であり、偉大な指揮者ではあったのですが、オーケストラ・トレーナーでなかったことも事実です。

確かに、59年のチャイコフスキーの「くるみ割り人形」組曲や幻想序曲「ロメオとジュリエット」を聞いていると、厳しすぎるマルケヴィッチに対する反発があったのか、次第に彼の言うこともあまり聞かなくなってきている様子も感じ取れます。

そう考えれば、この異常なまでの完璧主義者の男としてはやむを得ない選択だったのかもしれません。

そして、その結果として、オーケストラの機能が大きく落ちても、自らの音楽が貫けるラムルー管を選んだのでしょうが、そのラムルー管もマルケヴィッチのもとで輝かしい成果を残しながらも、ついにはその厳しさに絶えきれずに彼を追い出してしまうことになります。

つまりは、そう言う「以上なまでの完璧主義者」だったマルケヴィッチという男のやる気100%の入魂の指揮と、それに必死にこたえようとする最盛期のフィルハーモニ管の演奏がであったこの上もなく幸福な、そして奇跡的なアルバムが、この「ディアギレフへのオマージュ」なのです。