FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top

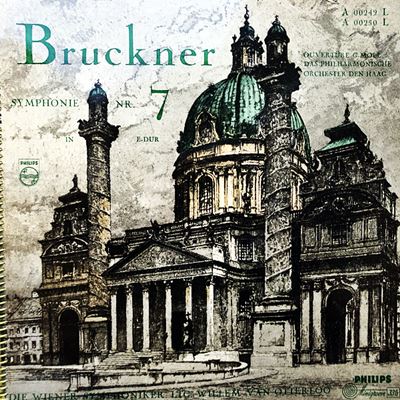

ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ウィーン交響楽団 1954年3月23日~26日録音をダウンロード

- Bruckner:Symphony No.7 in E major, WAB 107 [1.Allegro moderato]

- Bruckner:Symphony No.7 in E major, WAB 107 [2.Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam]

- Bruckner:Symphony No.7 in E major, WAB 107 [3.Scherzo. Sehr schnell]

- Bruckner:Symphony No.7 in E major, WAB 107 [4.Finale. Bewegt, doch nicht schnell]

はじめての成功

一部では熱烈な信奉者を持っていたようですが、作品を発表するたびに惨めな失敗を繰り返してきたのがブルックナーという人でした。

そんなブルックナーにとってはじめての成功をもたらしたのがこの第7番でした。

実はこの成功に尽力をしたのがフランツ・シャルクです。今となっては師の作品を勝手に改鼠したとして至って評判は悪いのですが、この第7番の成功に寄与した彼の努力を振り返ってみれば、改鼠版に込められた彼の真意も見えてきます。

この第7番が作曲されている頃のウィーンはブルックナーに対して好意的とは言えない状況でした。作品が完成されても演奏の機会は容易に巡ってこないと見たシャルクは動き出します。

まず、作品が未だ完成していない83年2月に第1楽章と3楽章をピアノ連弾で紹介します。そして翌年の2月27日に、今度は全曲をレーヴェとともにピアノ連弾による演奏会を行います。しかし、ウィーンではこれ以上の進展はないと見た彼はライプツッヒに向かい、指揮者のニキッシュにこの作品を紹介します。(共にピアノによる連弾も行ったようです。)

これがきっかけでニキッシュはブルックナー本人と手紙のやりとりを行うようになり、ついに1884年12月30日、ニキッシュの指揮によってライプツィッヒで初演が行われます。そしてこの演奏会はブルックナーにとって始めての成功をもたらすことになるのです。

ブルックナーは友人に宛てた手紙の中で「演奏終了後15分間も拍手が続きました!」とその喜びを綴っています。

まさに「1884年12月30日はブルックナーの世界的名声の誕生日」となったのです。

そのことに思いをいたせば、シャルクやレーヴェの業績に対してもう少し正当な評価が与えられてもいいのではないかと思います。

いやはや、このブルックナーには驚かされました。

冒頭の弦のトレモロによる原子霧の彼方から味わいたっぷりのホルンが響いてきたときは、そう言う味わい深さで全体を貫いていくのかなと思わされました。それにしても、このハーグ・レジデンティ管弦楽団のホルンはいいですね。ベートーベンの交響曲でもいい味を出していたのですが、テクニック的に上手いとかどうとか言う前に、こういう味のある響き出せる人は今となっては少ないのではないでしょうか。

しかし、オッテルローはそう言う「味わい」の世界とは真逆の、極めて古典的で引き締まったスタイルでブルックナーの世界を構築していきます。

そのやり方は、いわゆる「ブルックナー指揮者」と言いわれたマエストロ達ののやり方とは全く異なります。

クナッパーツブッシュのように蟒蛇がのたうち回るような人間離れした巨大さを誇示する演奏とは真逆です。もちろん、アルプスのゴツゴツとした岩山を思わせるような表現とも異なります。当然のことながらシューリヒトの淡彩でありながら何処か凄みを秘めた表現とも異なります。

そうではなくて、ここにあるのはある種の古典的な引き締まった造形によって、ブルックナーの世界を再構築しようという強い意志です。

しかしながら、ブルックナーファンの方には叱られるかもしれませんが、そもそもブルックナーの音楽というのはそう言う古典的な緻密な構造に支えられて成り立っている音楽ではありません。ですから、その内部構造をどれだけ緻密に描き出してみても、このような古典的に引き締まった世界を実現することは出来ません。

そのあたりが、ベートーベンのようにその内部構造をそれなりに緻密に描き出していけば、それがそのまま一つの世界を形づくることが出来る世界とは随分と隔たっています。

そして、それこそがブルックナーの音楽の難しさであり、それが結果としてブルックナー演奏を得意とする「ブルックナー指揮者」と言われる存在を生み出す要因なのかもしれません。

と、そこまで思い当たって、このオッテルローのブルックナーと似通った演奏をする指揮者が思い当たりました。

ジョージ・セルです。

彼らには共通するのは、引き締まるはずのない音楽を、言葉をかえれば、見通しの悪い曖昧さも含めて愛さないといけないブルックナーの音楽を、そんな曖昧さを徹底的に整理しきることによって、常に目の前を覆っている霧を追い払ってしまおうとすることです。

ただし、この二人の間には決定的な違いがあります。(^^;

それは、片方が屈指のアンサンブル能力を誇るクリーブランド管であるのに対して、もう片方は健闘はしているもののヨーロッパの田舎オケの域を出ないハーグ・レジデンティ管弦楽団だということです。

ブルックナーの音楽というのは色々な楽器がユニゾンで響かせる部分が多いのですが(それが彼の音楽を単色にしている一因でもあるのですが)、クリーブランド管はその様なユニゾンで演奏する部分は一分の隙もなくユニゾンで演奏されています。それは、ユニゾンがまるで誰かがソロで演奏してるがごとくで、そこからは一切の曖昧さは除去されています。

そして、言うまでもないことですが、そこまでのクオリティをハーグ・レジデンティ管弦楽団に求めるのは酷というものです。もちろん、それはその他大勢のオケにとっても同様です。

しかし、ハーグ・レジデンティ管弦楽団は、そう言う靄を徹底的に追い払おうとするオッテルローの要求に全身全霊を傾けて応えようとしています。正直言って、同じ頃に録音されたベートーベンの演奏とは随分と雰囲気が異なります。

なるほど、いつも言っていることですが、一つ二つ聞いたくらいで全て分かったような気になるのは常に危険だと言うことです。

いわゆるブルックナー指揮者によるブルックナーを聞いてきた人にとっては違和感があるかもしれませんが、逆に、そような人にとっては逆に新鮮で面白く感じられるかもしれません。

また、録音も1953年のモノラルえ録音なのですが、その様な演奏に応えるかのように、非常に内部の見通しの良い優れものの録音になっています。そして、録音において1年の差というのは結構大きいようで、翌年に録音された7番の方が、そう言うオッテルローの強い意志をより分かりやすく伝えてくれます。